Ultimo aggiornamento

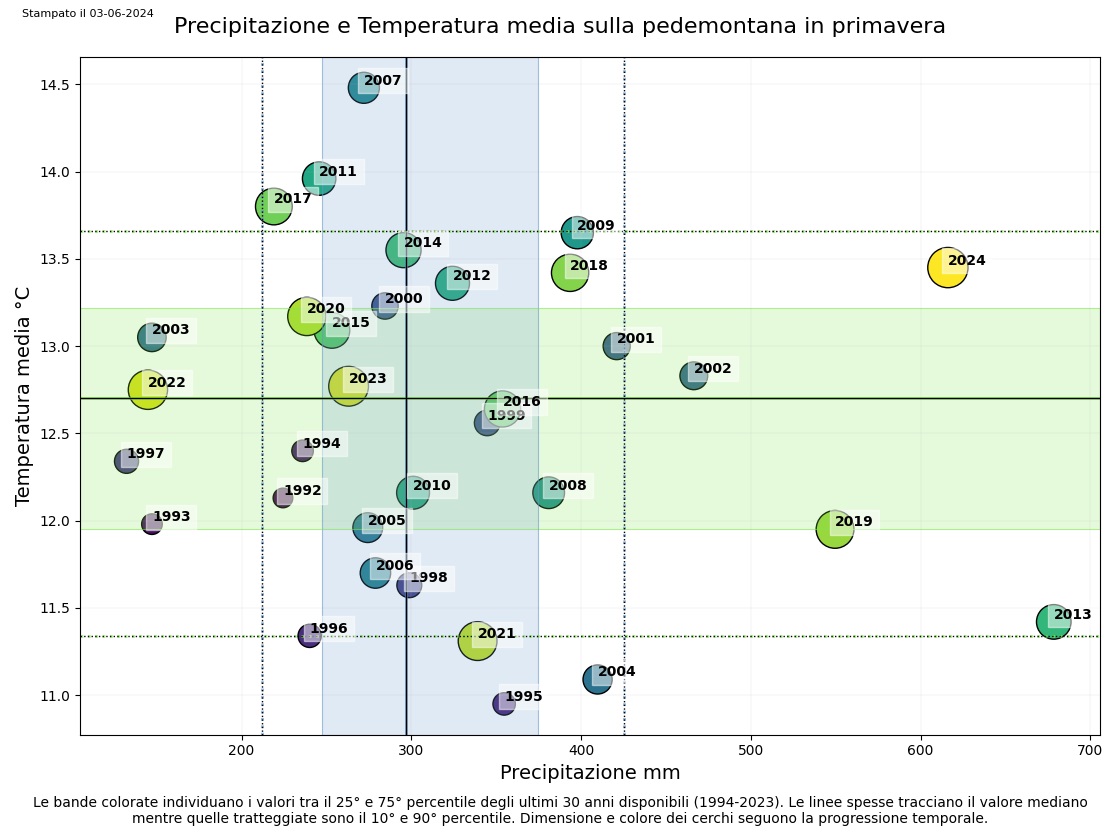

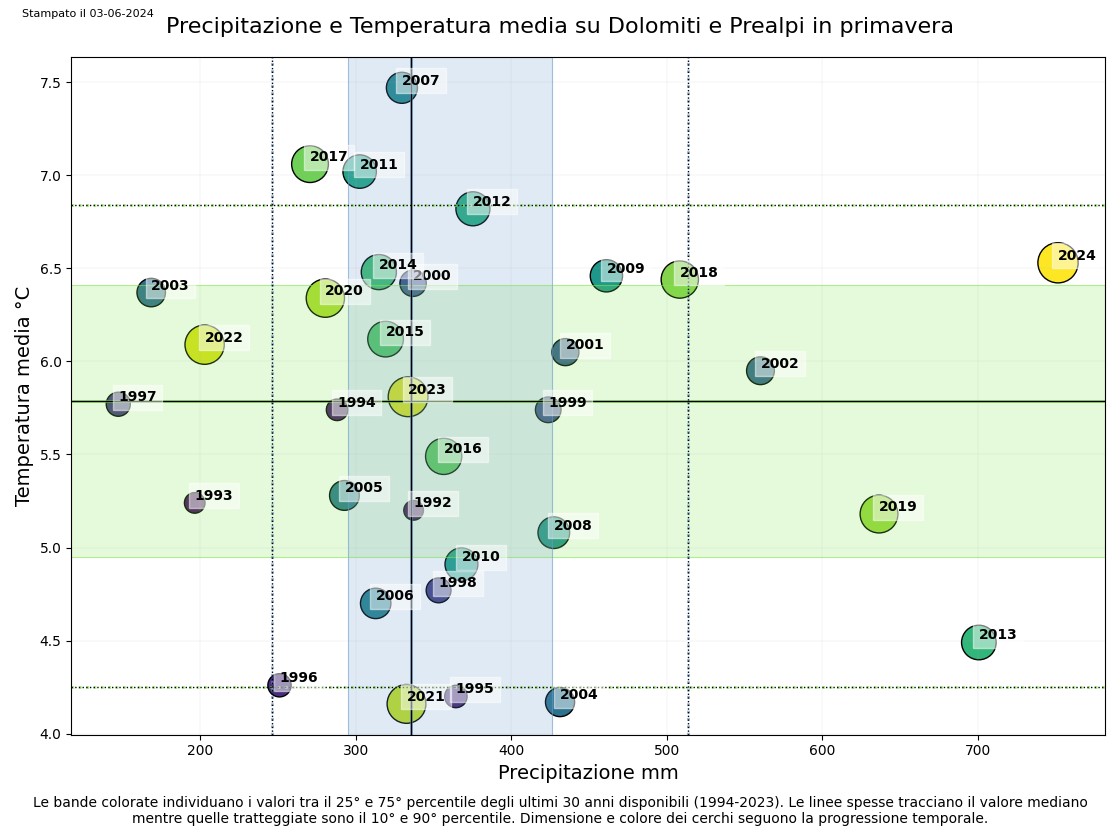

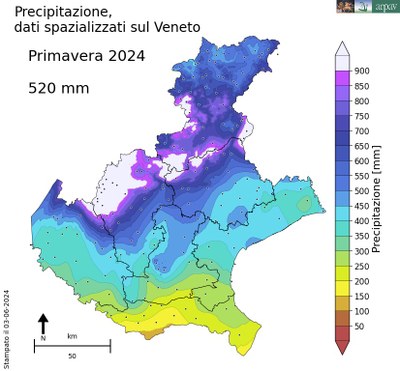

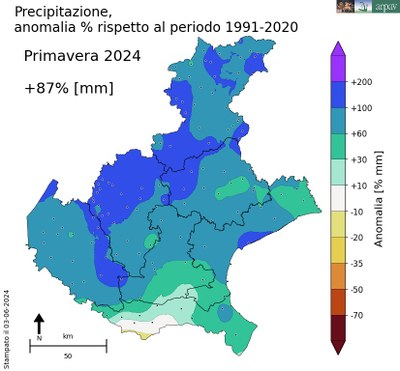

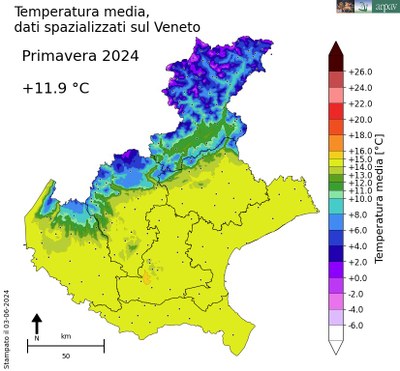

26-08-2025 15:38La primavera 2024 risulta assai particolare in quanto è la seconda più piovosa degli ultimi 30 anni e, nonostante la grande frequenza dei giorni di maltempo e d’instabilità, il deficit di temperature non è particolarmente evidente, anzi, rimane una primavera relativamente mite, regionalmente si colloca al quinto posto delle primavere più miti, ben al di sopra della media. I grafici a palline permettono di vedere l’andamento regionale dei vari settori del Veneto, sempre oltre il 75° percentile degli ultimi 30 anni (riferimento 1994-2023). Solo in montagna (grafico C) la stagione risulta un po’ più fresca, ma in ogni caso sempre sopra il 75° percentile. Se consideriamo il numero di giorni con gelo notturno, si tratta della primavera con minore numero ovunque: 54 giorni in media in montagna per le stazioni di riferimento tra i 500 e 1500 m su Prealpi e Dolomiti, lo stesso sulla pedemontana, mentre in pianura non si registrano giornate con gelo notturno per la prima volta negli ultimi 30 anni. Per le precipitazioni, i quantitativi complessivi (grafico D) non eguagliano quelli della primavera 2013, la più piovosa a livello regionale, mentre se si analizzano i dati per settore si nota che in pianura è piovuto di più nel 2013 e 2019, sulla pedemontana nel 2013, mentre in montagna si tratta della stagione più piovosa in assoluto su diversi settori prealpini oltre i 1000-1200 mm, massimi a Rifugio la Guardia, (Prealpi vicentine) e a Valpore (Seren del Grappa) con rispettivamente 1269 mm e 1435 mm. Sulla base di questi dati, si capisce il perché del livello dei fiumi e dei danni provocati dalle esondazioni su alcuni settori della pedemontana.

Marzo 2024

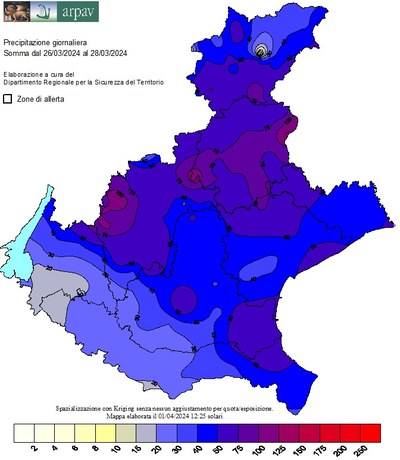

Il mese di marzo 2024 inizia con l’afflusso di aria sciroccale per l’avvicinarsi di una saccatura in approfondimento sulla Francia con lieve peggioramento del tempo, già nella notte, in intensificazione in giornata. Piove fino sui 1700-1900 m e la neve stenta a scendere sotto tali quote per il continuo richiamo di aria mite dai quadranti meridionali. Le precipitazioni sono comprese tra 5 e 10 mm, ma nei settori di Stau del vicentino e del basso Feltrino cadono fino a 50-70 mm. La pianura nord-orientale della regione rimane un po’ più marginale con apporti inferiori a 10 mm, anche 5 mm. Il 2 una giornata interlocutoria di tempo discreto, nonostante un po’ d’instabilità al pomeriggio in relazione alla presenza di aria fresca in quota e alla persistenza di una certa ciclonicità. Nella giornata del 3 una depressione chiusa si isola nei pressi del Golfo del Leone, prima di spostarsi verso la Corsica e il centro-sud Italia nel corso del 4. Questa situazione provoca un lieve peggioramento del tempo sulle Dolomiti, maggiore sulle Prealpi che risultano meno marginali rispetto alla parte attiva del minimo. Cadono da 2 a 10 mm sulle Dolomiti, da 10 a 25 mm sulle Prealpi, localmente fino a 40-50 mm su alcuni settori dei Lessini esposti allo Stau da sud-est, anche 65 mm al Rifugio la Guardia. La neve scende a 1200-1400 m, localmente con tracce fino a 1100 m sulle Dolomiti. Gli apporti di neve fresca sono significativi oltre i 1500-1600 m sulle Prealpi occidentali, ma non altrove. Il 4 pomeriggio ingresso di correnti da nord-est e parziale miglioramento del tempo. Il giorno 5 una piccola dorsale assai effimera determina tempo soleggiato per alcune ore su gran parte della regione, ma lo scenario del 3 e 4 si ripete con una nuova saccatura atlantica in rapido approfondimento sulla Francia, che si isola sul Mediterraneo occidentale con peggioramento del tempo nel pomeriggio/sera del 5. La traiettoria del minimo depressionario è un po’ più settentrionale rispetto al nucleo di bassa precedente, pertanto la fase perturbata interessa più direttamente la regione con maggiore diffusione dei fenomeni, specie tra la serata del 5 con diffusi temporali sulla pianura centro-settentrionale e alcuni settori prealpini, in corrispondenza dell’ingresso dell’aria fredda in quota, e la notte del 6, con fenomeni diffusi e significativi in montagna e sulla pedemontana, dove cadono da 25 a 35 mm, localmente oltre i 45-50 mm (Vittorio Veneto 58.4 mm) in 18 ore, con altrettanti cm di neve a 1800-2000 m, Il limite non scende sotto i 1300-1400 m sulle Prealpi, localmente fino a 1100-1200 m sulle Dolomiti con 10-15 cm a quelle quote nelle valli più chiuse. Il 6 in giornata, la presenza di aria fredda in quota e ancora piuttosto umida a tutti i livelli determina rovesci per convezione primaverile, anche temporaleschi sui Lessini e sulla pedemontana confinante con il Friuli. Questi sono più frequenti sulle Prealpi e la pedemontana ma si osservano anche in pianura e sulle Dolomiti. Nevica un po’ sopra i 1300-1500 m. Il giorno 7 tempo inizialmente buono e stabile con ampi tratti soleggiati sulle Dolomiti, mentre il cielo è coperto sulle Prealpi centro-orientali e sulla pianura orientale, dove continua a piovere. La residua circolazione ciclonica ancora presente sul Nord Italia, legata a una piccola goccia fredda centrata sulla Slovenia, provoca questa scia di lieve maltempo delle prime ore. Nelle ore successive la lieve convezione generata dalla presenza di aria fredda in quota provoca quel che era già successo nel pomeriggio del 6, cioè l’innesco necessario al verificarsi di qualche rovescio, nevoso sopra i 1500 m, più frequente sulle Prealpi rispetto alle Dolomiti. L’8 il tempo rimane incerto/variabile con nuvolosità spesso estesa e piogge intermittenti, già nella notte, ma anche per buona parte del giorno. Si tratta di fenomeni intermittenti e spesso deboli. Il fondo dell’aria rimane fresco e nevica oltre i 1000-1200 m sulle Dolomiti e 1200-1400 m sulle Prealpi. Questa situazione è associata al permanere di una vasta area depressionaria, il cui centro, assai profondo (975 hPa) si sta avvicinando alle coste occidentali della Francia. Tutti questi giorni sono freschi in pianura, anche nei fondovalle prealpini e freddi in quota, specie oltre i 1800-2000 m, con persistenza di temperature negative. In Marmolada i livelli termici oscillano tra -5°C di massima e -13°C di minima. Il 9 ulteriore avvicinarsi del profondo minimo di pressione con passaggio di un fronte occluso nella notte, responsabile di nuove precipitazioni, più abbondanti sulla pianura e sulle Prealpi rispetto alle Dolomiti, si misurano fino a 15-20 mm sulla costa orientale, assai meno altrove e quasi niente sui settori dolomitici. Il giorno 10 correnti sciroccali anticipano il formarsi di una depressione sul Mediterraneo, associata a un significativo peggioramento del tempo. Nei settori prealpini di Stau cadono anche 100-130 mm, con un massimo di 136,2 mm a Valpore. Altrove cadono 50-80 mm su molti settori Prealpini, 20-50 mm sulle Dolomiti, assai meno in pianura, nonostante i 15-25 mm della pianura settentrionale, mentre si scende sotto i 10 mm su gran parte della provincia di Rovigo. La neve cade oltre i 1400-1600 m sulle Prealpi e 1200-1400 m sulle Dolomiti, localmente fino sugli 800 m tra la Val di Zoldo e il medio Agordino nei momenti di maggiore intensità pomeridiana. I cumuli di neve fresca raggiungono fino a 15-25 cm a 1200 m sulle Dolomiti, 30-40 tra 1600 e 1800 m e fino a 45-50 cm a 2000 m. Le fotografie (Fig.1a e 1b) mostrano Arabba dopo questo episodio nevoso. Gli apporti nevosi sono localmente superiori a 50-70 cm di neve sulle cime prealpine più alte in corrispondenza ai settori maggiormente interessati agli effetti di Stau. Il giorno 11 il tempo migliora con ampi rasserenamenti e rialzo delle temperature diurne, miglioramento legato all’ingresso di aria più secca da nord-ovest. Il 12 il tempo è solo parzialmente soleggiato a causa di infiltrazioni di aria umida da nord-ovest, ma nel pomeriggio la situazione tende a diventare migliore grazie ad un’avvezione di aria più secca e leggermente più fresca da nord, addirittura fredda in quota con minima di -13.4°C in Marmolada. Nelle giornate del 13 e 14 il tempo è buono e parzialmente soleggiato per presenza di velature, ad eccezione della mattina del 13, quando un fronte freddo associato a una depressione che scorre molto più a nord (tra Olanda e Danimarca) valica le Alpi provocando un temporaneo passaggio di nubi medie stratiformi e qualche debolissima precipitazione sulle Dolomiti centro-settentrionali, assieme a qualche fiocco (tracce di neve) sopra i 1400-1500 m. Il 15 il tempo risulta ancora buono grazie al promontorio di matrice mediterranea, ma in serata l’avvicinarsi di una piccola ondulazione atlantica e il cedimento dell’alta in quota determinano un l’arrivo di una nuvolosità un po’ più intensa, ma quasi senza precipitazioni, salvo qualche goccia serale e qualche fiocco sopra i 2100 m. Il 16 e 17 il tempo è stabile e parzialmente soleggiato nonostante la riduzione parziale del soleggiamento per presenza di velature e di nubi alte, a tratti estese. Questa stabilità meteo è da imputare al formarsi di una dorsale e alla presenza di aria più mite in quota grazie ad un’avvezione di aria assai mite di matrice mediterranea. Si raggiungono valori di 18/20°C in pianura, 17/18°C in alcune conche prealpine e fino a 14/15°C attorno ai 1000 m. Il 18 un sistema nuvoloso, associato a una goccia fredda centrata sull’Ungheria, transita sulla nostra regione provocando un modesto peggioramento sui monti e quasi moderato in pianura con piogge e neve (sopra i 2000 m) debole sui primi e precipitazioni localmente moderate sulla seconda. Dopo il passaggio del sistema nuvoloso, il cielo torna ad essere sereno nelle prime ore del 19, prima di nuovi annuvolamenti per convezione di aria fredda, ma senza fenomeni. Tra il 20 e il 22 un promontorio di matrice mediterranea interessa la nostra regione, ma il tempo non risulta sempre soleggiato in quanto infiltrazioni di aria umida negli strati atmosferici più alti determina qualche annuvolamento, specie nel pomeriggio del 21 marzo, quando un fronte caldo transita sulla nostra regione dando luogo ad un estesa nuvolosità medio-alta stratiforme, assieme a qualche fiocco sulle cime dolomitiche più alte. Il 23, dopo una mattinata soleggiata, il cedimento dell’alta favorisce l’ingresso di una saccatura atlantica, assieme al transito di un fronte freddo nel pomeriggio, dapprima sulle Dolomiti, successivamente sulla fascia prealpina e la pianura orientale. L’ingresso dell’aria fredda in quota provoca qualche fenomeno temporalesco sulle Dolomiti e sulle Prealpi bellunesi, assieme al repentino abbassamento del limite della neve sulle Dolomiti settentrionali, la quale scende in poco tempo da 2100 a 1200 m, imbiancando il paesaggio fino sui 1300 m, altrove l’ingresso di aria fredda avviene dopo la cessazione dei fenomeni e il limite neve rimane più alto. Questo breve peggioramento non interessa le Prealpi occidentali, salvo qualche passeggero annuvolamento e ancora meno la pianura eccetto i settori confinanti con il Friuli. Cadono da 2 a 5 mm, localmente fino a 10-15 sul Bellunese, addirittura 20 mm a San Martino d’Alpago. Il giorno 24 correnti nord-occidentali di aria fredda interessano buona parte della regione. In pianura il fresco del mattino lascia posto a temperature nella media del periodo, eccetto nei settori dove la convezione di aria fredda determina una leggera convezione diurna con rovesci, specie sul Padovano e la provincia di Venezia con apporti di 2-8 mm. Sui monti la convezione è minore per forte inibizione mattutina legata al freddo del mattino, ma gli addensamenti sono comunque presenti con qualche breve “virga” di neve fino sui 1400 m. Il 25 una dorsale garantisce una stupenda giornata con contesto freddo al mattino, specie in montagna con diffuse gelate, anche intense in quota e sugli altopiani prealpini: -6/-8°C, fino a -17°C in Marmolada. Il freddo interessa anche la pianura con ritorno di qualche gelata fino sulla pedemontana e brinate in molte località pianeggianti. Il 26 una depressione mediterranea, associata a una profonda saccatura sulla Francia, risale dal medio Tirreno verso nord coinvolgendo sempre più il Veneto con graduale peggioramento del tempo che diventa perturbato, dapprima sulla pianura con deboli piogge già a fine nottata e man mano in estensione fino alle Dolomiti settentrionali. Il freddo residuo consente alla neve di scendere inizialmente fino sui 1000-1300 m, prima di risalire a causa dell’avvezione di aria meno fresca in arrivo dai quadranti meridionali. Di fatto lo zero termico risale da 1300 a 2100 m. Il maltempo perdura anche nella giornata del 27, quando diventa anche moderato, localmente forte su alcuni settori prealpini e sulle Dolomiti meridionali con sommatorie di pioggia significative, specie nei settori interessati dallo Stau da sud-est con punte di 80-100 mm, mente su molti settori della montagna veneta cadono da 35 a 50 mm con altrettanti cm di neve sopra i 2200-2400 m. La neve è comunque abbondante già a 1800 m e scende localmente fino sui 900/1000 m nelle valli più chiuse delle Dolomiti grazie al raffreddamento da fusione. Dopo il transito del fronte nel tardo pomeriggio/sera del 27, il tempo migliora, dapprima sulla pianura meridionale, poi sul resto della regione, ma si tratta di un breve miglioramento, in quanto il tempo peggiora di nuovo nella giornata del 28 per l’avvicinarsi del minimo che risale verso il golfo di Genova e per il transito di un altro impulso di aria umida e più fresca. Pertanto il tempo continua ad essere perturbato con nuove precipitazioni e neve sopra i 1000-1300 m. Complessivamente tra il 26 sera il 28 cadono mediamente 25-45 mm, spesso anche oltre i 60-80 mm e fino a 120-130 mm nei settori di Stau sulle Prealpi occidentali. La Figura permette di apprezzare il cumulo delle piogge tra il 26 e il 28 (Fig. 1c). Il 29 una profonda saccatura atlantica si approfondisce tra la Francia e la penisola iberica con richiamo di aria assai mite sulla nostra regione, ma anche in parte umida con molte nubi sui monti, dove si verificano deboli ma diffuse precipitazioni, nevose oltre i 1100-1400 m sui monti, senza grandi accumuli. In pianura nessun fenomeno e le temperature risentono di questa avvezione di aria di matrice mediterranea con valori attorno ai 17-18°C, meno in montagna, dove la copertura nuvolosa mantiene un contesto assai fresco. Il 30 l’avvicinarsi della saccatura determina un peggioramento del tempo sui monti con precipitazioni in estensione a tutta la montagna veneta tra il pomeriggio e la sera. I fenomeni sono ancora perlopiù modesti, eccetto sull’Agordino, dove localmente cadono anche 15-20 mm. Il continuo rialzo termico per persistenza dell’aria da sud sud-ovest riporta la neve oltre i 1500-1700 m. L’ultimo giorno del mese la saccatura interessa più direttamente la nostra regione con maltempo assai diffuso e precipitazioni assai significative, anche abbondanti sulle Prealpi: 50-70 mm, localmente fino a 90 mm. In pianura piove meno con 5-20 mm e 25-40 mm sulle Dolomiti. All’estremo sud della regione, i fenomeni sono scarsi o assenti. Nevica abbondantemente oltre i 1500-1700 m con apporti che vanno da 20 a 45 cm di neve in funzione della quota e dell’esposizione delle località.

Fig. 1a e 1b Situazione neve nel tardo pomeriggio del 7 marzo ad Arabba

Aprile 2024

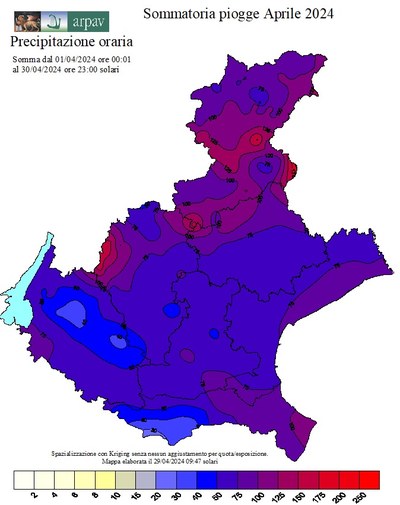

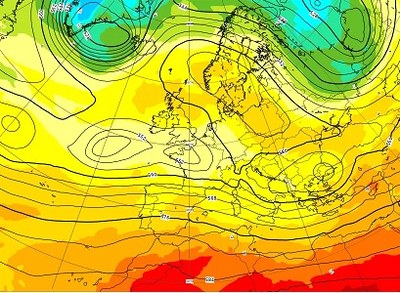

Il mese di aprile 2024 inizia con una situazione assai dinamica, la saccatura atlantica entrata sul Mediterraneo occidentale il giorno prima imperversa sulla nostra regione con formazione di un piccolo minimo secondario sul golfo ligure e di conseguenza un rafforzamento della dinamica ciclonica sul Veneto, dove il maltempo risulta assai spiccato tra la notte e le prime ore del mattino, prima di attenuarsi con schiarite al pomeriggio. Complessivamente le precipitazioni osservate tra il 31 Marzo e il primo Aprile sono piuttosto significative tra i monti e la pedemontana con apporti medi di 30-60 mm, ma anche 80-120 mm e punte di 140-160 mm (Soffranco, Passo Xomo, Valli del Pasubio). In pianura piove assai meno in quanto l’effetto Stau sciroccale non esiste e l’aria scorre da sud-est con pochi effetti precipitativi. Il giorno 2 la situazione migliora grazie ad una micro dorsale, una bella mattinata interessa tutta la regione, mentre qualche annuvolamento cumuliforme riduce il soleggiamento del pomeriggio con qualche piovasco a ridosso della pedemontana. Il giorno 3 la piccola dorsale lascia spazio al veloce passaggio di un asse secondario di saccatura e il sole del mattino viene sostituito da annuvolamenti e da qualche piovasco. Il 4 correnti nord-occidentali di aria più secca consentono un miglioramento più netto con notte più fresca, maggiore soleggiamento e rialzo termico diurno. I massimi superanno di nuovo i 18/20°C su molte zone della pianura, in montagna a 1000-1200 m si registrano valori di 14/15°C e 5/7°C sui grandi passi dolomitici. Il 5 lenta affermazione di un promontorio mediterraneo con ulteriore insediamento della stabilità e conseguente lieve aumento delle temperature massime. Nelle giornate dal 6 al 9 il tempo è stabile, spesso ben soleggiato, anche se non sempre per il transito di sottili nubi alte in grado di velare a tratti il cielo. Tale situazione è legata ad un promontorio mediterraneo con avvezione di aria africana, a tratti carica di finissime particelle di sabbia, flusso richiamato grazie alla presenza di profonde depressioni (fino a 950-950 hPa) che scorrono dal Golfo di Biscaglia verso il mare del Nord. Esse alimentano il flusso meridionale, mentre il promontorio fa da blocco. Nella giornata del 7 il flusso è tale da consentire di osservare la quota dello zero termico più alta mai osservata dal radiosondaggio di Udine nel mese di Aprile con 4301 m, contro i 3780 m del 27 Aprile 2012. Ovviamente tale situazione determina dei massimi assai elevati per il periodo: 26/28°C in pianura e fino a 23-25°C a 1000-1200 m di quota. Valori eccezionali per la prima decade di Aprile. Il 9 sera qualcosa cambia, la profonda saccatura associata al minimo depressionario che scorre verso il Mare del Nord, responsabile della tempesta Pierrick, fa il suo ingresso nel Mediterraneo occidentale, prima di isolarsi in depressione chiusa. Essa è preceduta da correnti meridionali di aria man mano più umida in grado di dar luogo ad un lieve peggioramento serale sulle Prealpi occidentali, minore altrove, prima di una fase di moderato maltempo che inizia nella notte del 10. Nel corso della stessa giornata la depressione chiusa scivola sulla Corsica, mentre l’asse di saccatura transita velocemente sulla nostra regione con l’apice della fase perturbato e un netto e temporaneo calo termico, maggiormente avvertito in quota e responsabile della ricomparsa della neve fino sui 1300-1500 m sulle Dolomiti e 1800 m sulle Prealpi. Gli apporti pluviometrici e nivali sono assai irregolari, mediamente di 5-15 mm, sui settori più occidentali della pianura a ridosso del lago di Garda fino a 25-35 mm con un massimo di 39.4 mm a Peschiera Dolci; in montagna da 20 a 30 mm con un massimo di 41 mm a Gares. La neve non attecchisce sotto i 1450-1500 m e gli spessori sono irrisori fino sui 1800 m, iniziando a raggiungere i 10-15 cm a 2200 m. Per apporti superiori a 20-30 cm occorrere salire oltre i 2500 m, causa apporti pluviometrici nella fase iniziale del maltempo. Dall’11 l'ulteriore allontanamento del minimo depressionario e il formarsi di un cuneo anticiclonico riporta condizioni di stabilità e il ritorno del sole su tutta la regione. Tra il 12 e il 14 il tempo risulta essere bello, stabile e addirittura caldo per il periodo. La prominenza dell’anticiclone delle Azzorre insediato sull’Europa centro occidentale garantisce un intervallo di tempo stupendo con valori termici elevati per il periodo; è la seconda anomalia termica, dopo quella del 7 e 8 e per la seconda volta del mese sono sfiorati i 29/30°C in pianura, i 24/26°C a 1000-200 m in montagna e i 15/16°C sui passi dolomitici a 2000-2200 m di quota. Si tratta di valori consuetamente osservati nella seconda metà di maggio, ma non ad aprile. Il 15 una saccatura in approfondimento sulla Francia, richiama correnti sud-occidentali di aria più umida sulla nostra regione con nuvolosità irregolare sui monti e transito di altostrati, assieme a momenti soleggiati sulla pianura. Le temperature calano di qualche grado rispetto ai giorni precedenti, ma rimangono nella norma, anche superiori alla media del periodo in pianura. Nella giornata del 16 la saccatura ormai alle porte dell’Italia influenza maggiormente il tempo della nostra regione con crescente nuvolosità medio-alta in pianura e di stratocumuli in montagna, mentre le cime emergono sopra quelli al primo mattino. L’ingresso di aria più fredda in quota determina una fase d’instabilità tra la tarda mattinata e il pomeriggio con fenomeni sparsi e deboli sulle Dolomiti e assai più significativi tra Prealpi e pedemontana con forti rovesci, spesso temporaleschi. Cadono 41.2 mm in meno di un’ora a Sospirolo e 46.2 mm in meno di due ore a Fortogna. Il 17 il tempo è sempre legato al minimo formatosi sul Mediterraneo e alla curvatura ciclonica, l’apparente stabilità del mattino con tratti soleggiati e primi annuvolamenti lascia spazio a rovesci e locali temporali per convezione di aria fredda in quota. Il flusso settentrionali consente alla Dolomiti di rimanere ai margini dell’instabilità, anche per forte inibizione convettiva iniziale legata al freddo notturno con gelate fino sugli 800-1000 m. Il ritorno del freddo relativo contrasta fortemente con il caldo anomalo della prima decade di Aprile e con il perdurare dell’anomalia fino al 14, eccetto un paio di giorni tra il 10 e l’11 del mese. Il 18 l'aria fredda della saccatura presente in quota continua ad alimentare la depressione mediterranea riattivandola, in parte anche grazie alla convezione innescata dal sole iniziale. Pertanto il tempo rimane in parte instabile, pur sapendo che la ciclonicità generato dal minimo non è particolarmente intensa, piove soprattutto tra le provincie di Verona, di Vicenza e ovest Padovano perlopiù sotto forma di rovesci, singolarmente anche temporaleschi tra metà mattinata e le ore centrali del giorno, come a Cittadella, dove cadono 24.2 mm in poco tempo in seguito a un breve ma forte temporale. Sul resto della regione cielo irregolarmente nuvoloso con poche precipitazioni, addirittura senza. Il 19 una discesa di aria fredda e secca favorisce un netto miglioramento del tempo sul Veneto con diffuse gelate in montagna e ritorno di brinate in pianura, anche di locali gelate sulla pedemontana, dove i viticoltori subiscono alcuni danni. Il 21 l’avvicinamento di una nuova goccia fredda (depressione in quota) determina un inizio di peggioramento in serata sul litorale del Veneto tra il Delta del Po e la provincia di Venezia, dove cadono deboli piogge, mentre il cielo si copre altrove. Il contesto termico è sempre fresco in montagna, anche freddo in alta quota, mentre le ore di sole mitigano il livello termico in pianura con punte di 13/14°C, meno in montagna con massime di 3/6°C a 1000-1200 m e gelo persistente oltre i 1700-1800 m. In Marmolada i valori oscillano tra un minimo di -17.7°C e un massimo di -6.8°C. Tra il 22 e il 23 una nuova goccia fredda (depressione in quota), pressoché stazionaria in prossimità dell'arco alpino occidentale e del golfo di Genova, determina una fase di maltempo di stampo invernale sui monti veneti e tempo instabile in pianura in alcuni momenti anche perturbato. La figura (Fig. 2a) mostra il minimo a 850 hPa con i campi termici di quel livello, si nota quanto il minimo in quota è legato ad un vortice freddo. Il 22 risulta anche assai ventoso in pianura per bora sostenuta e venti medi compresi tra i 20 e 30 km/h, anche 35 km/h sul delta del Po. Tra il 24 e il 25 mentre la goccia fredda scivolerà verso levante colmandosi, l'asse della saccatura, responsabile della discesa di aria fredda da qualche giorno ad oggi, lambirà il nord Italia con probabile instabilità pomeridiana causa persistenza dell'aria fredda in quota. Da venerdì 26 si forma una piccola dorsale, prima dell'affermarsi di un promontorio mediterraneo. Tale situazione apporterà un radicale rialzo termico, ma non subito in quanto correnti occidentali di aria umida mantengono il tempo variabile, a tratti leggermente instabile con deboli piogge, anche a carattere di rovescio fino al pomeriggio del 27; si tratta di qualche piovasco sulle Prealpi e sulla pedemontana con apporti di 2-4 mm e altrettanti cm di neve sopra sulle cime prealpine oltre i 2000 m. Nella stessa giornata tuttavia la depressione che scivola sull’Adriatico interessa marginalmente la costa orientale del Veneto con una fase perturbata con piogge più consistenti, oltre i 10 mm a Eraclea e fino a 20 mm a Bibione, anche per breve fase temporalesca al primo mattino del giorno 27. Tra il 28 e il 30 il confermarsi della curvatura anticiclonica e il consolidamento del promontorio centrato a ridosso del mar Nero che hanno la meglio rispetto alla depressione iberica permettono al tempo di migliorare sulla nostra regione, dove il cielo torna ad essere in prevalenza sereno e le temperature risalgono sensibilmente raggiungendo di nuovo valori prettamente primaverili, dopo 10 giorni di fresco, per non dire freddo in montagna. I massimi raggiungono i 24/26°C in pianura, i 21/23°C nelle conche Prealpi e sfiorano i 20/21°C a 1000-1200 m. Nello stesso tempo la neve ritorna in una fase di fusione abbastanza importante, dopo quasi due settimane di accumulo ed assestamento oltre i 2000-2200 m. Di fatto, lo zero termico ripassa oltre i 2000 m dopo 11 giorni di oscillazione tra i 1200 e 1800, ad eccezione del 20 del mese quando si era rialzato temporaneamente fino a 2100-2200 m, prima di ricadere a 1300 m. La fine del mese contrasta fortemente con questa fase fredda e le temperature, senza raggiungere i valori anomali osservati tra il 7-8 e il 14-15 del mese, consentono di ritrovare un contesto termico primaverile con circa 10 – 12°C in più rispetto ai giorni precedenti. Nonostante l’idea di un mese fresco, che è vero tra il 16 e il 26 del mese, e di un mese che è sembrato anche piovoso, non risulta esserlo rispetto alla media se si guarda la carta Fig. 2b, specie in pianura, dove cadono da 40 a 80 mm in tutto il mese. La sommatoria pluviometrica è un po’ diverso sulla pedemontana e sui monti con apporti medie di 80-120 mm e punte oltre i 160 mm (massimi apporti di 160 mm al Rifugio la Guardia a Recoaro terme e di 179 mm a Soffranco).

Maggio 2024

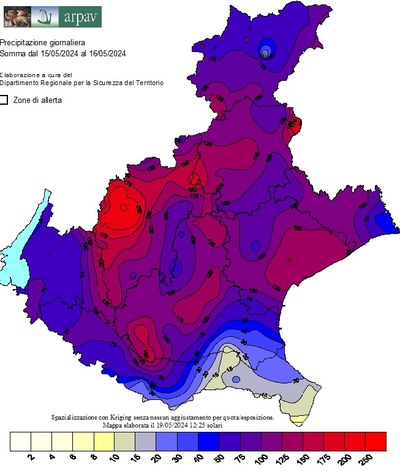

Il mese di maggio 2024 inizia con il formarsi di una goccia fredda in prossimità della Bretagna, depressione in quota che scivola in parte verso il Mediterraneo, generando un secondo minimo in quota il 2 del mese. Questa situazione non può non riportare molta instabilità sulla nostra regione, già il primo del mese, ma soprattutto il 2, con cielo molto nuvoloso/coperto associato a rovesci e temporali. La presenza di questo nucleo di aria più fredda e il maltempo associato riportano le temperature sotto i valori normali e la neve torna ad imbiancare le vette venete, oltre i 2000-2200 m, localmente fino sui 1900 m in Alpago. Le precipitazioni sono abbondanti tra la pedemontana e le Prealpi: 80-100 mm in 48h, con punte a 120-140 mm (142 mm a Valpore); di minore entità sulle Dolomiti: 20-50 mm con punte fino a 60 mm e soprattutto sulla pianura centro-meridionale per instabilità meno marcata e per assenza di Stau: 20-30 mm sulla pianura settentrionale e meno di 10 mm sui settori meridionale, dove il richiamo sciroccale è defluito senza Stau, a differenza del settore prealpino. Richiamo non particolarmente intenso, ma insistente causa il lento spostarsi della depressione in quota. Tutto questo in un contesto fresco per il periodo con ritorno della neve in montagna, come già sottolineato. Il 3 il tempo rimane variabile, in parte instabile sui monti, mentre risulta migliore in pianura con ampi tratti soleggiati ed annuvolamenti stratiformi, prima di una lieve instabilità convettiva qua e là al pomeriggio. Sulle prime qualche precipitazione, assieme a qualche fiocco di neve fino sui 1600 m, ma non attecchiscono sotto i 1800-1900 m. Sulla seconda, il sole del mattino riesce ad attivare una lieve convezione con qualche rovescio al pomeriggio. La situazione sinottica è complessa, in quanto l’Italia s’inserisce in un ramo secondario del jet polare con un treno di depressioni che scorre dal medio Atlantico fino ai Balcani, la prima depressione responsabile del maltempo d’inizio mese è ormai scivolata verso levante, mentre la seconda si trova sulla Francia mantenendo una certa ciclonicità sul nord Italia. In questo contesto i livelli termici rimangono al di sotto della media del periodo, specie in montagna dove il deficit di sole è maggiore rispetto alla pianura. Tra il 4 e il 5 un promontorio di stampo mediterraneo riesce a porre fine alla fase instabile/perturbata d’inizio mese, il tempo migliora, nonostante qualche annuvolamento, anche qualche piovasco nel pomeriggio del 4 tra Prealpi e pedemontana, ma si tratta di qualche goccia irrilevante. Il 5 le temperature tornano ad essere di stampo primaverile grazie al buon soleggiamento. Il 6 una saccatura sulla Francia richiama correnti sud-occidentali di aria sempre più umida sulla nostra regione, dove qualche piovasco/rovescio si verifica tra pedemontana e Prealpi, anche sul litorale veneto orientale, ma si tratta di fenomeni non particolarmente significativi. Nelle giornate del 7 e dell’8 la piccola goccia fredda (depressione in quota), presente da due giorni sulla Francia, tende ad avvicinarsi, pur rimanendo abbastanza distante rispetto al nord-est italiano, tuttavia il Veneto subisce la sua influenza in relazione alla ciclonicità d'alta quota ben presente sulla nostra regione. Il ché provoca tempo perturbato/instabile sulla nostra regione con piogge diffuse che scorrono da sud verso nord, dapprima sulla pianura tra le ultime ore della notte ed il mattino, poi i monti, dove l’instabilità persiste al pomeriggio. Gli apporti sono spesso modesti con 2-5 mm, localmente fino a 20-30 mm sulla pedemontana per locali temporali. Il giorno 8 la suddetta depressione scivola lentamente verso il sud Italia condizionando sempre meno il tempo sul nord-est, ma l’instabilità persiste per residua ciclonicità ed avvezione di aria ancora molto umida. Dal 9 un cuneo anticiclonico, prolungamento dell'alta pressione delle Azzorre, si espande a gran parte dell'Europa occidentale con avvezione di aria più mite sul nord Italia. Tale situazione perdura fino al 12 maggio con maggiore soleggiamento, specie in pianura, mentre un po’ di attività cumuliforme rimane presente sulle Alpi durante le ore più calde, specie sulle Prealpi, dove qualche rovescio e singoli temporali di calore si verificano. In queste giornate di sole il contesto termico torna ad essere prettamente primaverile con valori che raggiungono i 18/20°C a 1000 m, 24/25°C nei fondovalle prealpini e addirittura fino a 28/29°C il giorno 12 in pianura, anche per un’avvezione di aria meridionale. Dal 13 la situazione inizia a cambiare per l’arrivo di una depressione molto attiva sulla Francia, assieme all’approfondirsi di una saccatura che richiama aria via via più umida sull’Italia. Inizialmente l’instabilità interessa la montagna e qualche settore della pedemontana con rovesci sparsi, localmente temporaleschi. Le temperature tendono a calare nei settori interessati dall’instabilità, ma non eccessivamente. Nelle giornate del 15 e del 16 il transito di tre discontinuità e la maggiore ciclonicità provocano due fasi di spiccato maltempo con condizioni di forte instabilità nelle serate del 15, al mattino e alla sera del 16. La prima fase di forte maltempo colpisce fortemente la fascia prealpina e la pedemontana delle province di Vicenza e di Verona il 15 sera, la seconda il litorale veneto tra Venezia e il confine friulano nelle prime ore del 16, mentre lo stesso giorno in serata tocca alla pedemontana trevigiana e al basso bellunese. Tre episodi in cui gli effetti congiunti della forte ciclonicità, dello Stau e delle convergenze hanno generato temporali in grado di perdurare e di apportare grandi quantità di pioggia. La carta (Fig. 3b) mostra le zone più sferzate dal maltempo con apporti superiori a 150 mm, anche 200 mm, con un massimo di 259 mm a Brustolè (Velo d’Astico). Le conseguenze sono immediate con esondazioni dei corsi d’acqua della pedemontana, allagamenti e addirittura crolli di alcuni ponti. In montagna la situazione è assai più tranquilla nonostante due episodi temporaleschi assai significativi, ma senza reali problemi sul territorio, anche se vengono superati i 110-120 mm nella serata del 16 sull’Alpago e il Cansiglio. L’elemento rilevante sui monti veneti è il ritorno della neve sopra i 2000 m nella serata del 15 e soprattutto nella serata del 16, quando la forte intensità dei fenomeni riporta la suddetta neve fino sui 1800 m, localmente anche 1500 m nell’alto Agordino: soli 2 cm ad Arabba, ma sui passi delle Dolomiti cadono anche 10 cm e a 2500-2600 m si misurano complessivamente 30-35 cm di neve fresca e le temperature scendono fino a -6°C in Marmolada e -2°C a 2000-2200 m. Dopo questa fase spiccatamente perturbata/instabile, legata alla presenza di una goccia fredda pressoché stazionaria sul Golfo di Biscaglia, il minimo inizia ad indebolirsi e la curvatura ciclonica perde vigore. Pertanto l'instabilità tende ad attenuarsi e a divenire più intermittenti e sparsa, ma senza scomparire del tutto nelle giornate del 18 e soprattutto del 19. Il sole prevale in pianura, mentre le nubi continuano a limitare il soleggiamento sui monti. In ogni caso dopo alcuni giorni particolarmente freschi, specie in montagna, il contesto torna ad essere primaverile con valori di nuovo sui 23/25°C in pianura. Il fresco si mantiene in montagna. Il 20 un minimo depressionario dinamico atlantico tende a riattivarsi e posizionarsi di nuovo sulla Francia nord-occidentale (Bretagna), situazione che è collegata all’approfondirsi di una saccatura con ennesimo richiamo di aria umida sul nord Italia, dove il tempo torna ad essere instabile. Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, anche se non ovunque per primi annuvolamenti irregolari tra pianura e pedemontana, al pomeriggio la nuvolosità cresce, anche per addensamenti cumuliformi associati a rovesci e temporali, dapprima sparsi, poi molto più organizzati alla sera, quando dal 21 la saccatura presente sulla Francia si avvicina alla nostra regione provocando maltempo diffuso tra pianura e monti, anche inteso sulle Prealpi vicentine e veronesi, già nella notte, mentre le piogge sono meno intense sulle Dolomiti e sulla pianura centro-meridionale. Appena dopo una settimana, i settori flagellati duramente, Prealpi veronesi e vicentine, sono di nuovo duramente colpiti con piogge di nuovo superiori a 140-170 mm, anche se il massimo si verifica sul Feltrino con 188 mm/24h. Tali valori sono in parte imputabili al perdurare dello Stau da scirocco, ma soprattutto a temporali riattivati da effetti orografici locali che giovano da forzanti determinando un rafforzamento dell’instabilità su questi settori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti con fiumi su livelli di allerta e nuovi danni nelle zone già colpite pochi giorni prima e dove i cumuli tra i due episodi arrivano a 360-400 mm, senza contare le piogge osservate nell’intervallo dei due eventi. Un evento molto raro per il mese di maggio. Il 22 il minimo si avvicina ulteriormente all'arco alpino con riduzione del richiamo di aria umida, pertanto la principale conseguenza, vale a dire netta riduzione dei fenomeni, pur conservando una netta ciclonicità di fondo. Nei giorni successivi la situazione non subirà cambiamenti di rilievo, pertanto la circolazione rimarrà depressionaria, il flusso si manterrà da sud-ovest e nuovi impulsi di aria umida in un contesto instabile interesseranno le Alpi venete, in un contesto fresco per il periodo. Il mese di Maggio 2024 sembra non conoscere scenari diversi dalle saccature atlantiche, responsabili di questi ripetuti episodi instabili/perturbati sulla nostra regione. Nei giorni seguenti, la saccatura tuttora centrata sulla Francia determina tempo ancora instabile per la continua ciclonicità e l'avvezione meridionale di aria umida, pur osservando una dinamica convettiva minore rispetto al 21, pur osservando temporali ancora intensi tra pedemontana e Prealpi, dove fenomeni superiori a 35-40 mm si osservano, addirittura attorno a i 50 mm come a Valdobbiadenne (51.6 mm) e a Monte Summano (56.4 mm). In alcuni casi si verificano grandinate, ma non di grande dimensione. Nelle giornate del 23 e del 24 persistono le condizioni d’instabilità per la continua ciclonicità e per la quasi stazionarietà del minimo principale sulla Francia, responsabile del richiamo di correnti sud-occidentali di aria umida sul Triveneto. Le mattinate sono di tempo buono/discreto, con ampi tratti soleggiati, prima che la convezione e la ciclonicità facciano i loro effetti con rovesci e temporali sparsi, localmente violenti tra pedemontana ed alcuni settori prealpini, ma per fortuna brevi. Il giorno 25 transito dell’ennesimo asse di saccatura, assieme ad un al formarsi di un minimo a sud delle Alpi, pertanto tra la fine della notte e parte del mattino un episodio fortemente instabile interessa buona parte del Veneto con rovesci e temporali, localmente grandinigeni come nel settore del litorale tra Chioggia e il Delta del Po. Nel pomeriggio dello stesso giorno le correnti si dispongono da nord nord-est e il tempo inizia a migliorare con ampi rasserenamenti e qualche residuo addensamento associato a qualche piovasco sui monti e su alcuni settori della pianura meridionale, ma senza che si tratti di precipitazioni intense. E su molti settori la situazione è decisamente migliore rispetto al mattino. Negli ultimi giorni vengono battuti record di pluviometria per un mese di maggio, la carta (Fig. 3c) mostra il totale delle piogge tra il 15 e il 25 con valori veramente inconsueti per non dire eccezionali. Ad eccezione della parte sud-orientale della regione, piove in maniera significativa con quasi tutte le località oltre i 100-150 mm. Poi sulla pedemontana e sulle Dolomiti vengono superiati 200, anche 300 mm. Infine sulle Prealpi si va oltre i 350-400 mm con un massimo di 502.8 mm a Valpore. Il giorno 26 il flusso si orienta da est nord-est per la presenza di una piccola dorsale che garantisce un intervallo di tempo buono con sole e aria nitida. Qualche isolato addensamento sui monti riduce il soleggiamento dando luogo a qualche singolo rovescio, ma sono eccezioni in una giornata bella e decisamente più mite in un contesto precedentemente fresco per il periodo (zero termico che oscillava tra i 2700 e 2900 m). Il giorno 27 inizia con il tempo buono grazie alla configurazione che sa ancora di dorsale, ma nel pomeriggio dello stesso giorno, il cedimento della struttura anticiclonica per l’avvicinarsi di un minimo depressionario provoca i primi focolai d’instabilità sui monti e localmente anche sulla pedemontana con rovesci e temporali sparsi, nessun dei quali risulta intenso. Il giorno 28 l’ulteriore approssimarsi del minimo in quota e la maggiore ciclonicità sulla nostra regione determinano un episodio di tempo instabile con frequenti rovesci e locali temporali nella prima parte della giornata. I fenomeni non sono particolarmente intensi, ad eccezione di qualche locale forte rovescio sulle Prealpi vicentine e veronesi, dove qualche temporale si manifesta all’alba, altrove gli stessi non si verificano. Le precipitazioni sono spesso comprese tra 2 e 10 mm, localmente fino a 35-40 mm sui settori bersagliati dai temporali mattutini. Il 29 la situazione migliora grazie alla presenza di una piccola dorsale, in attesa dell’arrivo di un nuovo asse di saccatura. Pertanto correnti nord-occidentali di aria assai più secca favoriscono una giornata perlopiù soleggiati in pianura, salvo presenza di banchi di altocumuli, mentre il sole del mattino lascia spazio a una modesta attività cumuliforme sui monti, più intensa nel tardo pomeriggio/sera sulle Dolomiti, dove qualche isolato piovasco si verifica. Il giorno 30, come tanti altri giorni di questa primavera, un ennesima saccatura in approfondimento sulla Francia dà luogo ad un nuovo peggioramento del tempo. Di fatto il minimo depressionario in quota scivola verso il mediterraneo occidentale producendo una fase di maltempo perlopiù moderato. Alla sera dello stesso giorno, il minimo in quota giungendo sul Mediterraneo occidentale provoca una ciclogenesi sul golfo di Genova e con essa la ciclonicità si riattiva notevolmente con inizio di spiccato episodio di tempo perturbato. Il 31 piove quasi ovunque al mattino, poi in maniera più discontinua per fase instabile con rovesci e temporali via via più localizzati. Le precipitazioni sono abbondanti su molti settori regionali, localmente molto abbondanti sulle Prealpi. Gli apporti in 48 ore sono mediamente di 30-50 mm, anche 60-80 mm tra pedemontana e alcuni settori prealpini, con massimi oltre attorno ai 90 mm su Prealpi vicentine, ma l’acuto delle precipitazioni è a Bibione con 127.8 mm in seguito a un violento episodio temporalesco nelle prime ore del 31. Nel contempo l’aria fredda giunta in quota provoca un abbassamento delle temperature, quindi un ritorno della neve fino sui 2200-2300 m, localmente appena sotto i 2000 m nella tarda mattinata in concomitanza con l’intensificarsi dei fenomeni. Gli spessori si rivelano consistenti in alta quota oltre i 2700-2800 m. In effetti cadono fino a 30-40 cm di neve fresca sulle cime dolomitiche più alte e fino a 20-25 cm a 2500 m. Sotto tali quote il forte contributo pioggia riduce di molto lo spessore del manto nevoso, anche se la montagna torna ad imbiancare fino sui 1900- 2000 m su alcuni settori delle Dolomiti centro-settentrionali.

Conclusione

In sintesi la primavera 2024 risulta essere un po’ più calda rispetto alla media, anche se maggio si differenzia per essere sotto la media. Oltre alla relativa mitezza, il carattere più saliente è l’estrema piovosità con apporti eccezionali in montagna e sulla pedemontana, ma anche in pianura ad eccezione del settore più meridionale a ridosso del Po, dove si rileva addirittura un lieve deficit di pioggia rispetto alla media stagionale.

Le precipitazioni sono dunque abbondanti con sommatorie stagionali che vanno da minimi di 100-150 mm nella parte ovest del rodigino a punte superiori a 900-1000 mm ed oltre su alcuni settori delle Prealpi. In ogni caso più della metà del territorio regionale riceve quantitativi superiori a 650-700 mm, apporti considerevoli e, come già detto nell’introduzione, mai raggiunti negli ultimi 30 anni per quanto riguarda la montagna e alcuni settori della pedemontana. Nella Fig. 4a il numero 520 mm è la media regionale di tutte le stazioni considerate per il presente commento: l' 87% in più rispetto alla media 1991-2020. I valori di alcune stazioni sono veramente eccezionali, anche oltre i 1100-1200 mm fino ad un massimo di 1435 mm a Valpore e corrispondono al doppio rispetto alla norma. Di conseguenza nella memoria collettiva, il trimestre primaverile 2024 rimarrà come il periodo delle grandi piogge e per alcuni di molti danni legati alle inondazioni più o meno gravi osservate in alcune zone del territorio regionale.

L’andamento termico non ha la stessa rilevanza, è una stagione globalmente mite, più per i mesi di marzo e aprile con 2 ondate di caldo, con irecord assoluti ad inizio aprile sia per le massime che per le minime, ma non eccezionalmente mite a causa di un mese di maggio più fresco del solito. Le carte 4c e 4d danno un’idea delle temperature medie stagionali e della differenza rispetto alla media 1991-2020. In pianura la media stagionale è compresa tra i 14 e 16°C, un po’ meno sulla pedemontana ed ovviamente via via più fresca sulle Alpi con l’aumentare della quota, dai 12°C della Valbelluna ai -2/-4°C delle quote più alte. La Fig. 4d mostra come ovunque le temperature siano superiori alla media, di poco in montagna e zona del Garda: tra +0.4/+0.8°C, di più su buona parte della pianura e pedemontana occidentale con scarto positivo di 0.8/1.2°C ed infine oltre 1.2°C per est rodigino, gran parte della provincia di Venezia e parte meridionale del trevigiano, dove si rileva lo scarto massimo rispetto alla media, superiore a 1.6°C.

Nota: Nel corso dell’inverno 2023-2024 e nel corso della primavera 2024, vi sono state diverse importanti avvezioni di aria meridionale, assieme a forte flusso in quota, e in alcune occasioni queste avvezioni hanno trasportato sabbia sahariana fin sulle Alpi. In queste condizioni, le precipitazioni piovose o nevose sono cariche di pulviscolo tra il giallo e l’arancione, responsabile di piogge colorate o di neve, la cui tinta dipende dall’origine della sabbia. Nell’ultimo inverno ci sono stati diversi episodi. In primavera episodi con sabbia a due riprese a marzo e almeno una volta ad aprile. Quando la neve fonde in primavera, lo strato di neve colorata riemerge dando luogo a una superficie nivale arancione o rossa come si può vedere nella Fig. 5a.

Fig. 5a Neve rossa che compare tra i 2300 e 2600 m in relazione alla fusione della coltre invernale che permette alla neve sabbiosa caduta tra febbraio e marzo di riemergere. Superficie rossa che avrà per effetto l’accelerazione della fusione manto nevoso. Marmolada, 27 Maggio 2024