Ultimo aggiornamento

26-03-2025 14:40

Negli ultimi anni Arpav ha ricevuto frequenti segnalazioni e quesiti da parte della cittadinanza sulla tematica delle scie prodotte in quota dagli aeromobili: in particolare diversi utenti hanno manifestato la propria preoccupazione circa la possibile pericolosità di questi fenomeni per la salute umana e gli ecosistemi. Già nel 2018 l’Agenzia aveva pubblicato sul sito web istituzionale una nota informativa su questo argomento, basata sia su conoscenze tecniche proprie che sulla consultazione di letteratura scientifica: dopo alcuni anni si ritiene utile aggiornarla, con l’obiettivo di chiarire le proprie competenze e dare una risposta ai quesiti che più frequentemente vengono posti dalla popolazione su questa tematica.

Per rendere più agevole la consultazione, la pagina è strutturata in forma di domande e risposte: il lettore può così consultare direttamente le risposte ai quesiti di interesse senza dover scorrere per forza tutto il testo.

Domande Frequenti

Le scie degli aeromobili si formano, salvo qualche eccezione, soprattutto alla quota di crociera; questa di solito si trova nella parte alta della troposfera, tra i 7 km e i 12 km sul livello del mare. La troposfera, la cui estensione verticale, alle nostre latitudini, può variare tra i 10 e i 14 km circa, è la parte di atmosfera più vicina alla superficie terrestre; essa è la sede della maggior parte dei fenomeni di carattere meteorologico, che sono causati dalla circolazione delle masse d'aria e danno vita ai venti, alle nuvole e alle precipitazioni atmosferiche. La stessa varietà di tali fenomeni fa intuire come la troposfera sia caratterizzata da una significativa complessità.

I motori degli aerei emettono prodotti di combustione, tra cui vapore acqueo, particolato e gas di scarico. Non sempre questi gas formano scie nel cielo. La scia dell’aereo diventa visibile se i gas emessi trovano un ambiente esterno favorevole alla condensazione del vapore acqueo. Viene coinvolto sia il vapore direttamente emesso dai motori (che condensa raffreddandosi in aria), sia quello già presente in aria (che “usa” le particelle combuste espulse come nuclei di condensazione, attorno ai quali l’acqua passa dallo stato gassoso a quello liquido o direttamente a quello solido). In prima approssimazione la generazione, la persistenza e la forma delle scie dipendono dal verificarsi di condizioni opportune riguardo a temperatura, umidità dell’aria e distribuzione del vento lungo la traiettoria dell'aereo. Può aiutarci a capire perché le scie siano visibili o meno una semplice esperienza comune: quando espiriamo a bocca aperta, solitamente non vediamo l’aria che esce dalla nostra bocca; ma se l’aria esterna è molto fredda, possiamo osservare la famosa “nuvoletta bianca”. Il processo che rende visibile l’aria che esce dalla nostra bocca è il passaggio di stato da vapore acqueo a goccioline d’acqua a causa del raffreddamento repentino dell’aria emessa a temperatura corporea.

Le condizioni ideali per la formazione delle scie per effetto della condensazione consistono in temperature molto basse e un sufficiente grado di umidità alla quota di volo. Alle quote tipiche di crociera degli aerei, nell’alta troposfera, la temperatura è molto bassa: infatti, allontanandosi dalla superficie terrestre, fino al margine superiore della troposfera, la temperatura diminuisce con un gradiente che, in condizioni standard, è di 6.5 °C per ogni km. Naturalmente la diminuzione può essere anche molto maggiore o minore, quanto più le condizioni reali differiscono da quelle standard. Ciò significa, in ogni caso, che gli aerei volano in un ambiente che, dal punto di vista termico, è di norma molto diverso da quello in prossimità della superficie terrestre. Riguardo all’umidità, è importante evidenziare che la quantità di vapore acqueo presente nell’atmosfera è normalmente maggiore in prossimità del suolo. Tuttavia, se la temperatura è bassa, come avviene in alta quota, possono bastare quantità di vapore acqueo anche minime perché avvenga la condensazione. Queste condizioni possono verificarsi a varie quote, non solo in prossimità del suolo: basti pensare alle nubi, che possono formarsi ad altezze diverse.

Il contesto atmosferico non è il solo fattore che determina la comparsa di una scia al seguito di un aereo. Infatti altri elementi determinanti per la formazione delle scie sono da ricercare nelle caratteristiche ingegneristiche del velivolo: ad esempio, i motori possono emettere anche vapore acqueo, oppure altri materiali di scarto della combustione, attorno ai quali può essere favorito il passaggio di stato del vapore acqueo preesistente in aria. Di conseguenza, a parità di condizioni meteorologiche, aeromobili con caratteristiche diverse possono dare luogo o meno a scie. Le stesse temperature dei gas di scarico del velivolo influiscono fortemente sulla visibilità e la durata delle scie, che, in particolare, a parità di condizioni atmosferiche, sono favorite quando le temperature dei gas di scarico sono basse. Si evidenzia inoltre che altre scie, di solito meno significative, si possono originare da parti degli aerei che non emettono gas di scarico. In questo caso la scia si forma laddove si genera una particolare condizione di turbolenza atmosferica (ad esempio in corrispondenza delle ali o dei flap).

La persistenza o la rapida dissolvenza delle scie dipendono prevalentemente da una caratteristica dello strato d’aria in cui si muove l’aereo, legata al fatto che ci sia o meno saturazione rispetto al ghiaccio (non all’acqua liquida), cioè se la quantità di vapore sia sufficiente a formare direttamente cristalli di ghiaccio per brinamento. In questo caso, inoltre, la luce solare viene più efficacemente rifratta e riflessa, rendendo così più facilmente visibili le scie, come accade per nuvole come i cirri d’alta quota. Le varie forme di una scia (linea molto compatta, linea sfilacciata, forte spargimento fino a formazione di cirri o di velature) dipendono in modo determinante dalla distribuzione del vento alla quota alla quale la scia stessa si forma.

A volte nel cielo si possono osservare più scie, apparentemente organizzate in strutture geometriche più o meno regolari, ad esempio sotto forma di reticolati. Si tratta di scie persistenti generate su diverse rotte e a varie quote, che nella prospettiva di un osservatore a terra appaiono come un intreccio di rette complanari.

A condizioni meteorologiche apparentemente simili dal suolo (per copertura nuvolosa, visibilità, temperatura, ventosità) possono corrispondere condizioni diverse nell’alta troposfera, che influiscono in maniera differente sulla formazione delle scie di condensazione. In particolare la temperatura, l’umidità e il vento sono parametri che variano con la quota e non sono valutabili solo con misure a terra. Per conoscere le condizioni dell’atmosfera alle diverse altezze, è dunque necessario avere a disposizione le misure in quota: non basta la semplice osservazione dal suolo.

Occorre precisare che in atmosfera le condizioni variano continuamente nel tempo e nello spazio, configurando quindi un sistema molto complesso: le misure attualmente disponibili ed operativamente sostenibili hanno un dettaglio spaziale e temporale che può risultare insufficiente a descrivere fenomeni come questo. Chi poi volesse prevedere le scie, dovrebbe conoscere il traffico aereo e le condizioni ambientali previste dai modelli meteorologici, con l’avvertenza che questi ultimi, come le misure che ne costituiscono gli input, hanno risoluzioni spaziali e temporali poco adeguate alla descrizione di questo fenomeno.

Riguardo agli strumenti in grado di osservare le scie degli aerei, bisogna tener presente che queste sono molto meglio visibili da terra che dai satelliti. Ciò accade perché le loro dimensioni sono generalmente più piccole rispetto alla risoluzione spaziale dei sensori dei satelliti meteorologici, soprattutto se questi ultimi sono geostazionari e dunque orbitano molto lontano dalla superficie terrestre. Inoltre, la durata delle scie può essere così limitata nel tempo, da risultare più breve dell’intervallo temporale tra due scansioni del satellite. Ci sono tuttavia alcune situazioni in cui le scie sono abbastanza consistenti e persistenti da essere rilevabili anche nelle immagini satellitari, in particolare quelle elaborate con la finalità di osservare i fenomeni meteorologici e, in generale, le nubi nell’alta troposfera.

In alcuni casi, può accadere che, in un cielo inizialmente sereno, le scie di più aerei si deformino al punto tale da generare delle velature. È tuttavia difficile verificare l’esistenza di una relazione di causa-effetto tra scie degli aerei e velature. Ad esempio l’arrivo di una perturbazione è spesso anticipato da una massa d’aria più umida, che in quota potrebbe essere all’origine delle velature, a prescindere dall’eventuale formazione o presenza di scie. D’altro canto, in un’aria ancora abbastanza limpida ma sufficientemente umida, il transito di aerei può innescare il passaggio di stato che rende effettivamente visibili dapprima le scie e poi le velature. Tale innesco non è però in generale determinante nel modificare le condizioni meteorologiche in un sistema complesso come l’atmosfera, la cui evoluzione rende problematico distinguere lo specifico contributo di tali fenomeni. Ben più difficilmente le scie legate alle emissioni dei motori degli aerei possono avere un effetto sulla formazione di sistemi nuvolosi tali da generare precipitazioni. Si tratta in tal caso di masse d’aria umida ben più consistenti, rispetto alle quali l’apporto di una scia normalmente risulta molto più trascurabile. Quando però tali sistemi nuvolosi sono preesistenti, sono stati sperimentati diversi approcci (ad esempio il cloud seeding) (*) che possono avere effetti di piccola scala (nel tempo e nello spazio) sulle precipitazioni.

ll carburante tradizionalmente utilizzato dagli aeromobili a reazione è il cherosene (conosciuto anche come jet fuel), mentre la cosiddetta benzina avio è più utilizzata per i velivoli a turboelica di piccola taglia e gli elicotteri: in entrambi i casi si tratta di una miscela di idrocarburi derivati dal petrolio. Le emissioni degli aerei sono quindi simili a quelle di altri motori a combustione interna alimentati da combustibile fossile: le più significative sono gli ossidi di azoto (NOX), le polveri sottili (particolato PM10 e PM2.5) e le polveri di tipo carbonioso ("soot"), i composti organici volatili (COV), il biossido di zolfo (SO2), il monossido di carbonio (CO), l’anidride carbonica (CO2) e vari idrocarburi incombusti (HC), oltre al vapor d’acqua (H2O). Il vapor d'acqua è, con l’anidride carbonica, un importante gas serra, mentre NOx, particolato, SO2 e CO sono inquinanti atmosferici comunemente presenti nell’aria ambiente anche a livello del suolo. Mentre i gas serra hanno un impatto sul fenomeno del riscaldamento globale, gli inquinanti atmosferici sono importanti perché possono produrre effetti dannosi sulla salute umana. Tutte le sostanze menzionate sono emesse in ogni fase del tragitto aereo. Si evidenzia tuttavia che, sebbene generalmente le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio (denominati ciclo LTO*) siano caratterizzate da un maggior consumo di carburante nell’unità di tempo, la gran parte delle emissioni degli aeromobili riguarda la fase di crociera, che è la più lunga. Oltre alle emissioni degli aeromobili legate alla fase LTO, si deve evidenziare che nella parte più bassa della troposfera, compresa tra la superficie e poche centinaia di metri di quota, viene rilasciata la quasi totalità delle emissioni di sostanze gassose e particellari prodotte dalle attività antropiche (la produzione di energia, i trasporti su strada e non, i riscaldamenti civili, gli allevamenti zootecnici e le attività agricole, ecc.), che influiscono direttamente sulla qualità dell’aria che respiriamo. Al contrario, alla quota di crociera degli aeromobili, nella parte alta della troposfera, dove i moti verticali sono mediamente trascurabili rispetto ai moti orizzontali, le sostanze rilasciate generalmente non raggiungono il suolo se non in situazioni peculiari, al contrario di quelle emesse durante il ciclo LTO che possono raggiungere il suolo e interessare direttamente la salute umana.

* Landing and take off cycle, ciclo di atterraggio e decollo

Le emissioni dei motori degli aerei contribuiscono alla formazione delle scie di condensazione, sia perché contengono vapore d’acqua, e quindi aumentano l’umidità dell’atmosfera, sia perché il materiale particolato emesso può aumentare la presenza in aria di nuclei di condensazione. Si ribadisce, come evidenziato alla domanda n. 10, che alcune sostanze contenute nei gas di scarico, pur non essendo direttamente coinvolte nella formazione di scie, contribuiscono alle emissioni complessive antropiche in atmosfera, analogamente a quanto accade per gli scarichi da motori a combustione interna al suolo. Tra i prodotti di scarico degli aeromobili, non visibili a occhio nudo, possono essere infatti annoverati sia composti inquinanti (ossidi di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, particolato, ecc.), sia gas ad effetto serra (anidride carbonica).

L’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) mette a disposizione, sul sito dell’EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) un database, aggiornato periodicamente, con le emissioni dei motori, classificate in base all'azienda produttrice, all’anno di produzione, al modello di motore e ad altre caratteristiche; nel database sono riportate le emissioni del ciclo LTO (Landing and Take Off Cycle, ciclo di atterraggio e decollo).

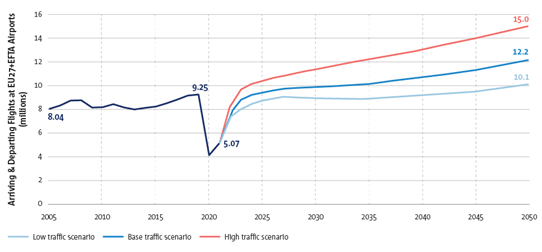

Secondo il rapporto EASA 2022, il numero di voli civili degli aeroporti europei (27 paesi UE oltre ai paesi EFTA e cioè Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) è cresciuto del 15% tra il 2005 e il 2019, fino a raggiungere i 9,3 milioni di tratte all’anno. Dopo il brusco abbassamento dovuto alla pandemia del COVID-19 (i voli sono diminuiti a soli 5,1 milioni nel 2021) si prevede una ripresa continua almeno fino al 2050, come emerge dalla seguente figura in cui sono riportati tre diversi scenari relativi a diversi volumi di traffico.

Numero di voli (partenze e arrivi) per anno in Europa fino al 2021 e scenari di crescita fino al 2050 (fonte: Report EASA 2022)

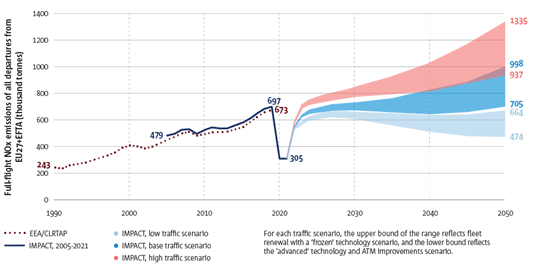

Come il numero di voli anche le emissioni di NOx sono aumentate fino al 2019. Lo scenario base più ottimistico, che considera un miglioramento delle performance emissive, prevede al 2050 un ritorno dei livelli di traffico aereo a quelli registrati nel 2019. Lo scenario peggiore (indicato come “high traffic scenario”, in rosso) prevede invece un aumento molto significativo delle emissioni rispetto al 2019, anche nell’ipotesi di un miglioramento tecnologico.

Emissioni per anno di NOx in Europa fino al 2019 e scenari di traffico previsti fino al 2050. Per ogni scenario di traffico è delineato un ventaglio di possibilità in termini di emissione in dipendenza dal grado di miglioramento della tecnologia (fonte: Report EASA 2022)

Più frammentarie sono le informazioni relative alle emissioni in atmosfera dei velivoli militari. Anche in questo settore tuttavia iniziano a farsi strada richieste di trasparenza e di una maggiore sensibilità ambientale oltre a iniziative per ridurre le emissioni di gas climalteranti.

Nell’ambito dell’aeronautica civile i produttori di aerei e di motori stanno cercando soluzioni per adeguarsi agli standard internazionali di emissione più avanzati definiti dall’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile). La tecnologia per ridurre gli inquinanti è complessa perché la riduzione delle emissioni di polveri, oltre che di monossido di carbonio e idrocarburi, passa per una maggiore efficienza del processo di combustione; tuttavia le elevate temperature e pressioni necessarie a questo fine contrastano con l’obiettivo di ridurre le emissioni di NOX, che invece tenderanno ad aumentare. Le emissioni di SO2 sono strettamente legate alla presenza di zolfo nel combustibile e per il settore aeronautico non hanno fatto registrare la stessa diminuzione riscontrata per altri mezzi di trasporto, anzi negli ultimi decenni sono aumentate, almeno fino al 2019. Sono inoltre in sperimentazione dei carburanti alternativi al tradizionale cherosene derivato dal petrolio (i cosiddetti SAF: sustainable aviation fuels), come il bio-cherosene (derivato da rifiuti organici), e alcuni carburanti sintetici derivati dalla combinazione di idrogeno e anidride carbonica atmosferica, con l’obiettivo principale di ridurre le emissioni di anidride carbonica di origine fossile. L’EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) prevede che i carburanti sostenibili per l’aviazione contribuiscano a realizzare l’obiettivo di rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Sebbene i SAF siano attualmente più costosi dei carburanti a base fossile, si prevede una riduzione dei costi, in particolare grazie alle future economie di scala di produzione. In questo contesto è importante evidenziare che il miglioramento delle performance emissive degli aeromobili non porterà necessariamente ad una diminuzione delle scie visibili nel cielo, poiché alcuni prodotti non inquinanti dei motori, come il vapore acqueo, che non sono tra le sostanze fondamentali da ridurre allo scarico, hanno un ruolo chiave nella formazione delle scie (si veda a questo proposito la domanda n. 4).

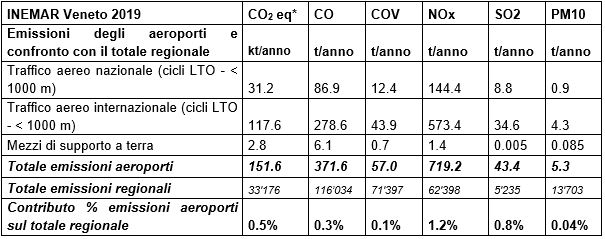

La stima delle emissioni dagli aeroporti veneti viene effettuata nell’ambito del popolamento dell’inventario regionale delle emissioni INEMAR Veneto, un database coerente ed organizzato delle emissioni rilasciate in atmosfera dalle diverse attività naturali e antropiche, quali ad esempio i trasporti, le attività industriali e civili o gli allevamenti; per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione dedicata: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/inventario-emissioni. Per quanto riguarda le emissioni aeroportuali, INEMAR stima il contributo dei 3 maggiori aeroporti presenti in Veneto: Marco Polo di Venezia, Canova di Treviso e Catullo di Villafranca. Le stime INEMAR, elaborate secondo la metodologia europea di riferimento EMEP/EEA, sono riferite ai cicli LTO (landing/take off cycles) che secondo la definizione dalla ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) comprende tutte le attività che avvengono ad una quota inferiore a 3000 piedi (914 m). Non vengono quindi comprese nell’inventario le emissioni della fase di crociera, che avvengono sopra i 3000 piedi e che non si generano in prossimità dei recettori sensibili al suolo. Oltre alle emissioni degli aeromobili, sono ricomprese nelle stime anche: le emissioni dei mezzi di supporto a terra (Ground Support Equipment – GSE), ovvero i mezzi impiegati per il trasporto di passeggeri, equipaggi e bagagli; le attività di assistenza agli aeromobili (rifornimenti, servizi tecnici, rimozione di ghiaccio e neve, toilette, pulizie cabine, catering); la gestione e manutenzione di piste e aree verdi (pulizia piste e piazzale, sgombero neve, sfalcio meccanico).

Nella seguente tabella si riportano le emissioni stimate per l’anno 2019 dai tre aeroporti sopra elencati e il confronto con le restanti emissioni antropiche. Nonostante siano disponibili le stime INEMAR Veneto 2021, si ritiene che le emissioni dagli aeroporti 2019 siano più rappresentative del traffico aereo attuale, visto la drastica riduzione del numero dei voli che si è registrato nel 2020 e 2021, attualmente in ripresa verso valori simili alla situazione antecedente all’emergenza COVID.

* Con CO2 equivalente (CO2 eq) si intende la sommatoria delle emissioni dei tre principali gas ad effetto serra (CO2, N2O e CH4) moltiplicati per i loro Global Warming Potential a 100 anni (per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.4 della Relazione generale INEMAR 2019 https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/inemar-2019/relazione-generale-inemar-veneto-2019.pdf )

Si sottolinea che, per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra (GreenHouse Gases GHG), il maggior contributo dell’aviazione è legato alla fase di crociera, non ricompresa negli inventari locali delle emissioni. Per completezza, si evidenzia che, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, nel 2021 l’aviazione ha contribuito per il 2% sul totale delle emissioni di GHG dei 27 Paesi dell’Unione Europea:

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

E’ bene precisare che non è possibile stabilire una proporzionalità diretta tra le emissioni di un singolo settore emissivo (trasporti, riscaldamento, agrozootecnia, industria, ecc.) e le variazioni in aria delle concentrazioni di inquinanti. Ciò premesso, il monitoraggio costante della qualità dell’aria al suolo in Veneto ha accertato che, rispetto a 10-15 anni fa, le concentrazioni in aria dei principali inquinanti, tra cui ossidi di azoto (NOx), particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e benzene, legati anche alle emissioni del settore dei trasporti, sono diminuite. Per quanto, specialmente nel Bacino Padano, non siano ancora rispettati tutti i valori limite di concentrazione imposti dalla norma vigente, i trend di lungo periodo mostrano un miglioramento complessivo della qualità dell’aria al suolo: i dati relativi alle variazioni delle concentrazioni degli inquinanti in aria dai primi anni duemila in Veneto sono disponibili sul sito Arpav.

Ai sensi della Legge Regionale 32 del 18 ottobre 1996 l’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto ha tra i suoi compiti istituzionali il monitoraggio della qualità dell’aria e lo svolgimento di attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radar meteorologiche. In tema di macro e micro posizionamento della strumentazione fissa e mobile per la valutazione della qualità dell’aria, il chiaro obiettivo della norma è quello di valutare l’inquinamento atmosferico in prossimità del suolo, dove quindi vi è un’esposizione diretta della popolazione. In particolare l’Allegato III al D.Lgs.155/2010 precisa che “[…] le sonde di prelievo delle centraline devono essere collocate ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 m sopra il livello del suolo. Una collocazione più elevata, fino al limite di 8 m, può essere richiesta in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m, nel caso in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa di un'ampia zona”. Si evidenzia quindi che, al di là di evidenti difficoltà operative per effettuare campionamenti atmosferici in quota, il monitoraggio della qualità dell’aria previsto dal D.Lgs.155/2010, in carico all’Agenzia, prevede esclusivamente misure degli inquinanti in prossimità del suolo. Si precisa inoltre che non sono attualmente definite né metodologie consolidate dalla legislazione, né norme tecniche, dedicate al monitoraggio della matrice aria in quota. In merito all’attività in ambito meteorologico, essa è svolta principalmente in supporto al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, nelle fasi di previsione, monitoraggio e valutazione post-evento in occasione di situazioni meteorologiche che comportino dei rischi per la sicurezza delle persone. I monitoraggi meteorologici sono effettuati tramite una rete di stazioni di superficie, dotate di sensori che rilevano i valori delle principali variabili meteorologiche, generalmente entro i primi 10 m dal suolo. Arpav gestisce anche dei Radar meteorologici mediante i quali raccoglie informazioni riguardo alla distribuzione e all’intensità delle precipitazioni. Inoltre ha installato alcuni strumenti sperimentali grazie ai quali effettua da remoto misure di temperature fino a circa 1 km dal suolo e di vento fino a circa 300-500 m dal suolo. Arpav non gestisce misure di variabili meteorologiche in libera atmosfera oltre le suddette quote.

La questione del cambiamento climatico e degli interventi volti a mitigare gli effetti degli eventi meteorologici estremi ha ravvivato l’interesse su alcune tecniche di geoingegneria mirate anche a modificare le condizioni meteorologiche a scala locale; un esempio è la tecnica del “cloud seeding” ossia la disseminazione di sali inorganici all’interno delle nubi, anche impiegando gli aerei, al fine di agire sulle precipitazioni (la rivista Atmosphere ha dedicato un numero speciale a questa tematica).

Esiste inoltre anche un filone di ricerca denominato “Ingegneria climatica” che ha come scopo principale la riduzione del riscaldamento globale mediante interventi di riduzione della quantità di energia solare che arriva al suolo (si veda il numero speciale della EGU European Geological Society ). E’ importante precisare che Arpav non si occupa di questi ambiti di ricerca e non è coinvolta in tali attività. Per questo motivo non si è in grado di fornire all’utenza informazioni specifiche diverse da quelle reperibili pubblicamente in rete.

Si tratta verosimilmente di casi marginali, che anche per la loro scarsa economicità si limitano perlopiù a voli di bassa quota. Il loro obiettivo è infatti di generare appositi effetti nella bassa troposfera o al suolo, dove di norma è più difficile che la visibilità delle scie sia dovuta alla semplice condensazione del vapore acqueo. Si pensi alle Frecce Tricolori. In questo caso nei motori e negli scarichi entrano in gioco degli additivi (fumogeni e coloranti), in modo da aumentare appositamente la visibilità delle scie. Caso diverso può essere quello degli aeromobili che effettuano irrorazioni a scopo agricolo. A tale proposito la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio ha stabilito una linea dura, proibendo l'irrorazione aerea di pesticidi, salvo in circostanze specifiche. Nei casi strettamente permessi dalla legge la funzione di questi sorvoli a bassa quota è evidentemente quella di spargere trattamenti, non goccioline d’acqua.

Pagina dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) con i riferimenti normativi nazionali e internazionali

https://www.enac.gov.it/ambiente/impatto-ambientale/le-emissioni-gassose/emissioni-gassose-riferimenti-normativi

Pagina dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) sui combustibili alternativi.

https://www.enac.gov.it/i-carburanti-alternativi-per-laviazione/

Pagina ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) dedicata alla certificazione delle emissioni.

https://www.enac.gov.it/ambiente/le-emissioni-gassose-2/la-certificazione-relativa-alle-emissioni-gassose/

Report IPCC sull’impatto dell’aviazione sul cambiamento climatico: “Aviation and the Global Atmosphere” (IPCC 1999) https://archive.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=0

Pagina principale del sito EASA (EU Aviation Safety Agency)

https://www.easa.europa.eu/it/light

Documento EPA sulle scie di condensazione (Aircraft Contrails Factsheet)

https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/policy_guidance/envir_policy/contrails.pdf